Les années 1970 marquent l’apparition du phénomène de la désindustrialisation en France, qui correspond à la réduction progressive de la part de l’industrie dans la richesse produite par le pays. En tant que l’un des premiers pays à avoir connu la révolution industrielle au XIXe, l’industrie occupe une place importante en France, notamment dans les secteurs du charbon et de la sidérurgie. Ainsi, après avoir fait face à plusieurs crises et guerres, la France perd peu à peu sa place de puissance industrielle majeure dès les années 1970 en Occident et dans le monde.

1. Les Trente Glorieuses : l’âge d’or industriel de la France

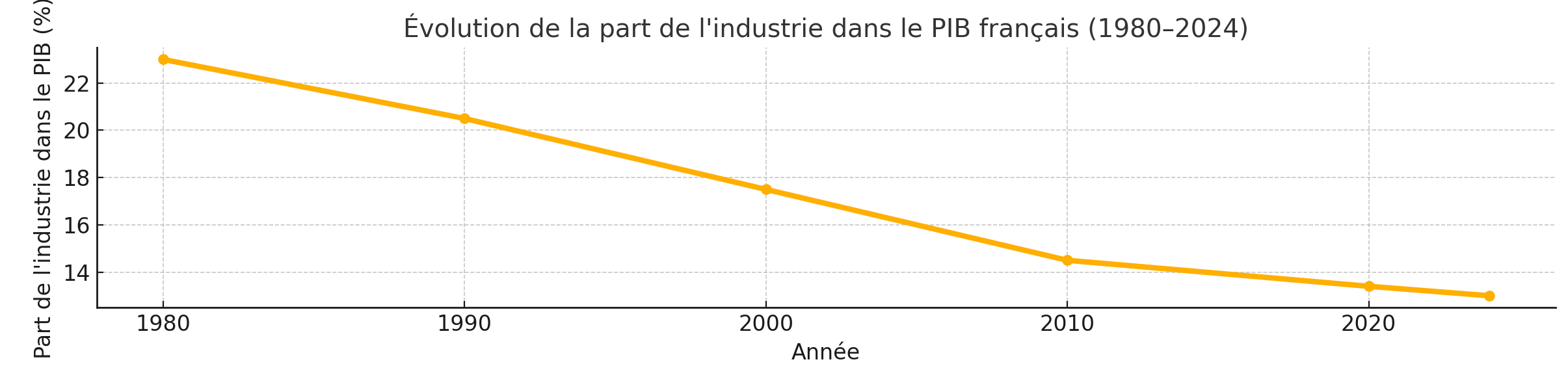

La période 1945-1973, aussi appelée les Trente Glorieuses, symbolise l’âge d’or industriel en France avec une croissance économique qui augmente de 5% par année, grâce aux exportations massives des produits industriels français vers l’étranger. Cela a favorisé une augmentation des salaires, élevant le niveau de vie des ménages. Ainsi en 1973, la part de l’emploi dans l’industrie représente environ 29%, illustrant l’image d’une France industrielle qui produit, consomme et exporte en masse.

Cependant, la période des Trente Glorieuses touche à sa fin en octobre 1973 après le premier choc pétrolier, lorsque le coût du pétrole quadruple suite à des mesures politiques prises par l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole). Une récession a lieu en France, mettant en avant la dépendance du pays aux importations de matières premières et particulièrement aux pays de l’OPEP. Ainsi débute le déclin de l’industrie française, qui reposait principalement sur le pétrole.

Suite à cette crise majeure, plus de 33 000 entreprises françaises ont fermé en 2 ans et la production industrielle a chuté de 13%. Le système social reposant sur les recettes de l’État qui dépendaient elles-mêmes des profits des entreprises, la France se trouve en forte difficulté financière et adopte des politiques de rigueur budgétaire, réduisant de nombreuses aides aux entreprises (entretenant ainsi un cercle vicieux).

2. 1970-1990 : Du désengagement de l’État à la mise en concurrence globale de l’industrie

Les politiques économiques des années 1970-1980 sont marquées par de la rigueur budgétaire, malgré une courte politique socialiste au début des années 1980. Les États prônent le « laissez-faire » économique, en appui sur la théorie néolibérale de Milton Friedman caractérisée par le moins d’intervention et de régulation possible de la part de l’État. Cela a eu pour conséquence la fermeture de nombreuses usines françaises, comme Usinor à Denain dans le Nord.

En parallèle, de nouvelles pratiques managériales émergent dans le secteur industriel, telles que la mise en concurrence des unités de production des entreprises françaises afin de stimuler la productivité et de « faire plus avec moins”, en plus de la concurrence mondiale à laquelle elles doivent faire face.Cela a contribué à réduire considérablement l’attractivité des métiers industriels qui garantissent alors des emplois moins stables.

3. La tertiarisation de l’emploi et la financiarisation de l’économie : du monde ouvrier aux open spaces

De plus, avec le développement des services sur les marchés, l’emploi se tertiarise et favorise l’arrivée des femmes sur le marché du travail dans les années 1970.

En 1975, 50% des femmes sont actives contre 80% en 1994.

On assiste à un remplacement progressif des usines par les bureaux, offrant du travail moins physique et parfois à temps partiel, image de « progrès » et du commencement d’un nouveau cycle.

Cela a été également encouragé par les stratégies de développement privilégiant la R&D et le marketing comme celle d’Alcatel, qui ont signé le déclin de l’industrie en France en créant des entreprises sans usines (donc sans unités de production), ces dernières ayant été délocalisées à l’étranger. Ainsi en 1995, la part de l’emploi dans l’industrie représente seulement 15%.

➔ https://www.latribune.fr/journal/edition-du-2412/enquete/324621/juin2001-alcatel-entreprise-sans-usine.html

Les années 1990 sont aussi marquées par la financiarisation croissante de l’économie, caractérisée par l’arrivée au pouvoir des actionnaires et des fonds d’investissement, dont l’unique objectif devient la rentabilité à court terme. Les entreprises industrielles sont restructurées pour maximiser les profits immédiats : multiplication des licenciements, réduction des coûts salariaux, fermeture de sites peu rentables. La valeur ajoutée n’est plus réinvestie dans l’outil productif, mais redistribuée principalement sous forme de dividendes, au détriment de l’emploi, de la formation et de l’innovation industrielle. Cette logique a profondément affaibli le tissu industriel français, accélérant sa désintégration face à la concurrence mondiale.

4. L’intégration de la Chine à l’OMC : la délocalisation de la production française

En 2001, la Chine adhère à l’OMC et propose de la main d’œuvre à bas coûts défiant toute concurrence, surtout dans les produits d’entrée de gamme et devient « l’usine du monde ». Cela provoque une division internationale du travail dans laquelle la France délocalise sa production, réduit les droits de douane et les subventions aux entreprises françaises, accélérant le phénomène de désindustrialisation.

Les pays en développement deviennent les usines vers lesquelles la France délocalise, tandis que les emplois français se tertiarisent. On parle de « fab less » (fabriquer moins en France en détruisant les usines françaises), que l’on peut en réalité qualifier de « fab away » : la France délocalise sa production à l’étranger. Ainsi en 2005, la part de l’emploi dans l’industrie en France représente 13%.

5. Perte de souveraineté et crise sanitaire : l’impasse industrielle révélée

Dans les années 2000, les grands patrons vendent les entreprises françaises à des investisseurs étrangers, dans l’objectif de maximiser leur intérêt personnel. La France passe de « pays détenteur » à « pays détenu » :

aujourd’hui, le CAC 40 est détenu à 58% par des étrangers, illustrant la perte de souveraineté française sur son industrie.

Enfin, la crise du Covid en 2020 met en lumière la dépendance de la France aux importations : de nombreuses pénuries ont lieu dans différents secteurs industriels. En effet, la part de l’emploi dans l’industrie en France en 2020 représente seulement 10,3%, ce qui explique l’incapacité de la France à produire ce qu’elle consomme.

Initiée dans les années 1970, la désindustrialisation française résulte d’un enchaînement de crises économiques, de choix politiques restrictifs, de l’ouverture des marchés et du développement des services. Progressivement, l’industrie française a cédé du terrain, affaiblissant la capacité productive du pays, sa souveraineté économique et son autonomie face aux importations, des fragilités mises en lumière lors de la crise sanitaire de 2020.

Face à ce constat, la réindustrialisation est devenue un enjeu stratégique à l’échelle mondiale. Aux États-Unis, l’Inflation Reduction Act de 2022 a injecté 369 milliards de dollars dans l’économie pour financer l’énergie propre, relocaliser des chaînes de valeur et attirer massivement les investissements étrangers. Avec 394 milliards de dollars d’investissements étrangers captés en 2023, dont 45 % en provenance de l’Union européenne, les États-Unis sont devenus un pôle d’attraction industrielle, suscitant l’inquiétude des pays européens quant à une fuite de leurs capitaux et de leurs compétences.

L’arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025, et le démantèlement du volet écologique de ce plan au nom du slogan “America First”, renforce encore cette logique de protectionnisme industriel : produire aux États-Unis ou s’exposer à des droits de douane prohibitifs.

Pendant ce temps, la France reste confrontée à l’héritage de sa désindustrialisation : un appareil productif à reconstruire, une dépendance stratégique à réduire et une capacité d’investissement à relancer. La désindustrialisation française ne relève pas seulement de l’histoire économique : elle pose aujourd’hui les bases d’une réflexion nécessaire sur l’avenir industriel du pays, dans un contexte de tensions géopolitiques et de transition écologique.