Alors que la transition énergétique s’accélère, l’industrie française se trouve à la croisée des chemins. La nécessité de réduire les émissions de CO2 impose aux industriels d’adopter des solutions immédiates et efficaces afin d’éviter un glissement vers une désindustrialisation non désirée. Dans ce contexte, la capture et la séquestration du carbone (ccs) se profilent comme un levier essentiel, tandis que l’hydrogène émerge en complément ou alternative pour les secteurs les plus difficiles à décarboner.

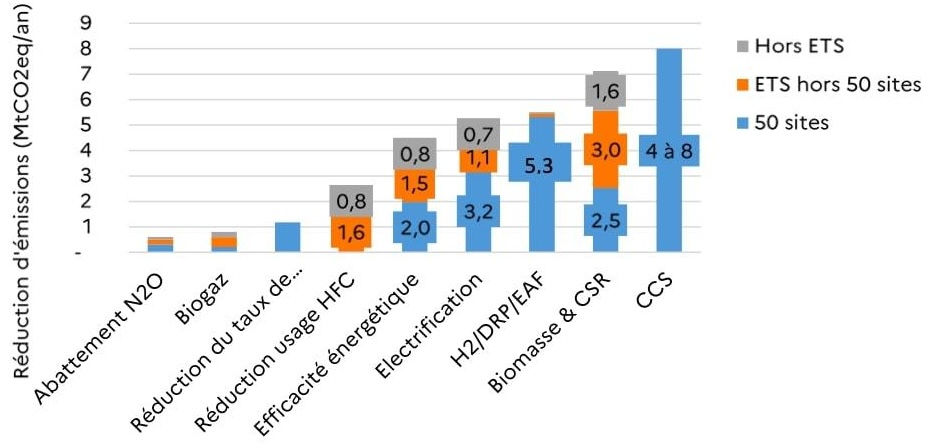

Leviers de décarbonnation de l’industrie française d’ici 2023, source: actuenvironnement.com

1. Le ccs comme solution transitoire incontournable

Alexandre Saubot, Président de France Industrie, a récemment attiré l’attention sur les avantages et les défis liés à l’utilisation du ccs dans la réduction des émissions industrielles. Dans l’attente que des technologies comme l’hydrogène deviennent économiquement viables à grande échelle, le ccs apparaît comme une solution transitoire. Toutefois, sa mise en place à grande échelle reste associée à des coûts estimés entre 60 et 100 euros par tonne de CO2 capturée. Ce montant, qui englobe les investissements dans le transport et le stockage, dépend grandement de la spécificité de chaque secteur industriel.

2. L’hydrogène, un partenaire stratégique pour la décarbonation

L’hydrogène se positionne comme une option complémentaire, en particulier dans des secteurs tels que l’acier et le ciment, où il est difficile d’éliminer totalement le recours aux combustibles fossiles. Cependant, pour que l’hydrogène joue pleinement son rôle, il est nécessaire d’investir dans des infrastructures adaptées et de bénéficier de politiques publiques incitatives. Ces évolutions permettront de franchir le cap des investissements massifs et de doter l’industrie d’une technologie porteuse de neutralité carbone à l’horizon 2050.

3. Exemples internationaux et barrières à l’adoption

À l’échelle internationale, plusieurs initiatives démontrent l’efficacité d’une réduction drastique des émissions dans le secteur industriel. Par exemple, aux Pays-Bas, le secteur industriel doit réaliser une réduction de 59 % de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. En Norvège et au Canada, des projets pionniers de ccs et d’hydrogène ont déjà montré leur potentiel en prouvant que des politiques ambitieuses peuvent générer des résultats tangibles. Pour la France, un des défis majeurs demeure l’absence d’un cadre réglementaire robuste, qui complique l’établissement d’une comptabilité carbone claire et l’attribution des responsabilités en cas d’incident lié à la capture du CO2.

4. Le rôle crucial des politiques gouvernementales

Pour accélérer la transition vers une industrie moins carbonée, les pouvoirs publics ont un rôle clé à jouer. Des mesures telles que des subventions, des crédits d’impôt, ainsi que le lancement de projets pilotes, peuvent inciter les industries à investir massivement dans ces technologies. Un cadre réglementaire bien défini permettrait de lever les barrières actuelles, facilitant ainsi l’implémentation rapide et efficace du ccs et le développement de l’hydrogène, éléments essentiels pour atteindre les objectifs de neutralité carbone.

5. Conseils pratiques et perspectives d’avenir

• Pour les industriels : Évaluer minutieusement le coût du ccs et des infrastructures associées, tout en établissant des partenariats avec des acteurs innovants spécialisés dans l’hydrogène, afin de mutualiser les investissements et de bénéficier d’un soutien technologique.

• Pour les décideurs politiques : Instaurer un cadre réglementaire clair et des financements dédiés permettant de réduire les coûts initiaux et d’inciter l’adoption rapide des technologies de décarbonation.

• Pour les observateurs du secteur : Suivre de près les exemples internationaux et leur adaptation aux réalités locales, afin de s’inspirer des meilleures pratiques en matière de réduction des émissions.

En résumé :

La décarbonation de l’industrie française passe par un équilibre délicat entre l’utilisation du ccs et le déploiement de solutions innovantes telles que l’hydrogène. Tandis que le ccs permet de réduire rapidement les émissions, l’hydrogène représente une option stratégique à long terme. Les investissements, les exemples internationaux et surtout une politique gouvernementale volontariste constituent les clés pour éviter le risque de désindustrialisation et garantir une transition énergétique réussie.

Questions clés pour comprendre la décarbonation industrielle en france

1. Qu’est-ce que la capture et la séquestration du carbone (CCS) ?

La CCS consiste à capturer le CO₂ émis par les installations industrielles, puis à le transporter et le stocker de façon permanente dans des formations géologiques profondes pour empêcher son rejet dans l’atmosphère.

2. Combien coûte actuellement le CCS en France ?

Les estimations varient de 60 € à 100 € par tonne de CO₂ capturé, un chiffre qui inclut les dépenses de captage, de transport et de stockage.

3. Pourquoi l’hydrogène est-il considéré comme complémentaire au CCS ?

Parce qu’il permet de remplacer les combustibles fossiles dans les procédés très émetteurs (acier, ciment) là où la seule capture du CO₂ ne suffit pas à atteindre la neutralité carbone.

4. Quels sont les principaux freins à l’adoption du CCS et de l’hydrogène en France ?

Le manque d’un cadre réglementaire clair, l’incertitude sur la responsabilité en cas d’incident et les coûts initiaux élevés restent les obstacles majeurs.

5. Quelles politiques publiques peuvent accélérer la décarbonation industrielle ?

Des subventions ciblées, des crédits d’impôt, des marchés carbone incitatifs et des projets pilotes soutenus par l’État favorisent l’investissement privé et la montée en échelle des technologies.

6. Quelles réussites internationales peuvent inspirer l’industrie française ?

Les Pays-Bas, la Norvège et le Canada ont déjà lancé des projets CCS et hydrogène à grande échelle, démontrant que des objectifs ambitieux et un soutien public fort entraînent des réductions d’émissions mesurables.